社長ブログ

BLOG

目次

こんにちは!将棋が好きすぎる鈴木です。

将棋と経営って、びっくりするくらい共通点が多いんです。

起きたことのすべてが自己責任であること。

うまくいったときの嬉しさと、うまくいかなかったときの悔しさが半端じゃないこと。

そして、途方もなく大きな可能性があること。

今回は、気軽に読めるコラムということで、「私が将棋から学んだ経営」というテーマでお話したいと思います。(経営者以外の人や、将棋のルールをまったく知らない人でも大丈夫です!きっと、人それぞれの発見があると思います!)

棋士は「攻め」タイプと「受け(守り)」タイプ

将棋には、プレイヤーの指し手の特徴である「棋風(きふう)」というものがあります。

主に「攻め」タイプと、「受け(守り)」タイプに分かれます。

「どうやって攻めようか?」から考えるリターン重視タイプの人と、「どうやって守ろうか?」から考えるリスク重視タイプの人に分かれるということです。

これは私の個人的な感覚ですが、経営者の方と将棋を指すと、棋風に面白いくらいその人の経営スタイルが出ることがあります。

ずっとノーガードで攻め続ける人や、見たことのない奇襲攻撃を繰り出す人もいます(笑)

私は、自分でも意外なほど、オーソドックスな「受け(守り)」タイプです。

普段は営業戦略を練ったり、新商品のアイデアを出したりといった仕事が多いので、自分では勝手に「攻めタイプなのかな?」と思っていたのですが、いざ将棋の勝負が始まると、「こう攻められたらまずいから、とりあえずここを守って…」というふうに、リターンよりもまずリスクから考えてしまいます。

「すごそうな手」よりも、「なるべく損がない手」を第一に考えます。

逆境の局面でも、一発逆転を狙うのではなく、嵐が過ぎ去るまでひたすら防御の手を尽くし、耐えながらチャンスを待ちます。

短期的な損を受け入れてでも、長いスパンで見たときに勝てる可能性が生まれる方を選びます。

一手先しか考えずに、足元の得だけを取りに行くことはなるべくしないようにしています。

経営者は「勝つための経営」タイプと「負けない経営」タイプ

棋士の棋風のように、経営者の経営スタンスも大きく分けると2タイプあるのではないかと思います。

1つ目は、「すごいことをやって大成功したい!」という、「勝つための経営」タイプ。

2つ目は、「会社をつぶさないことこそが経営である」という、「負けない経営」タイプです。

もちろん二者択一ではありませんが、自分は後者の要素が強いかもしれません。

とくに、従業員が50名を超えてからはその気持ちが強くなりましたし、コロナショック後はその想いがさらに強固なものになりました。

助からないと思っても、助かっている

私が、棋士で尊敬しているのは、故・大山康晴先生(十五世名人:永世五冠)です。

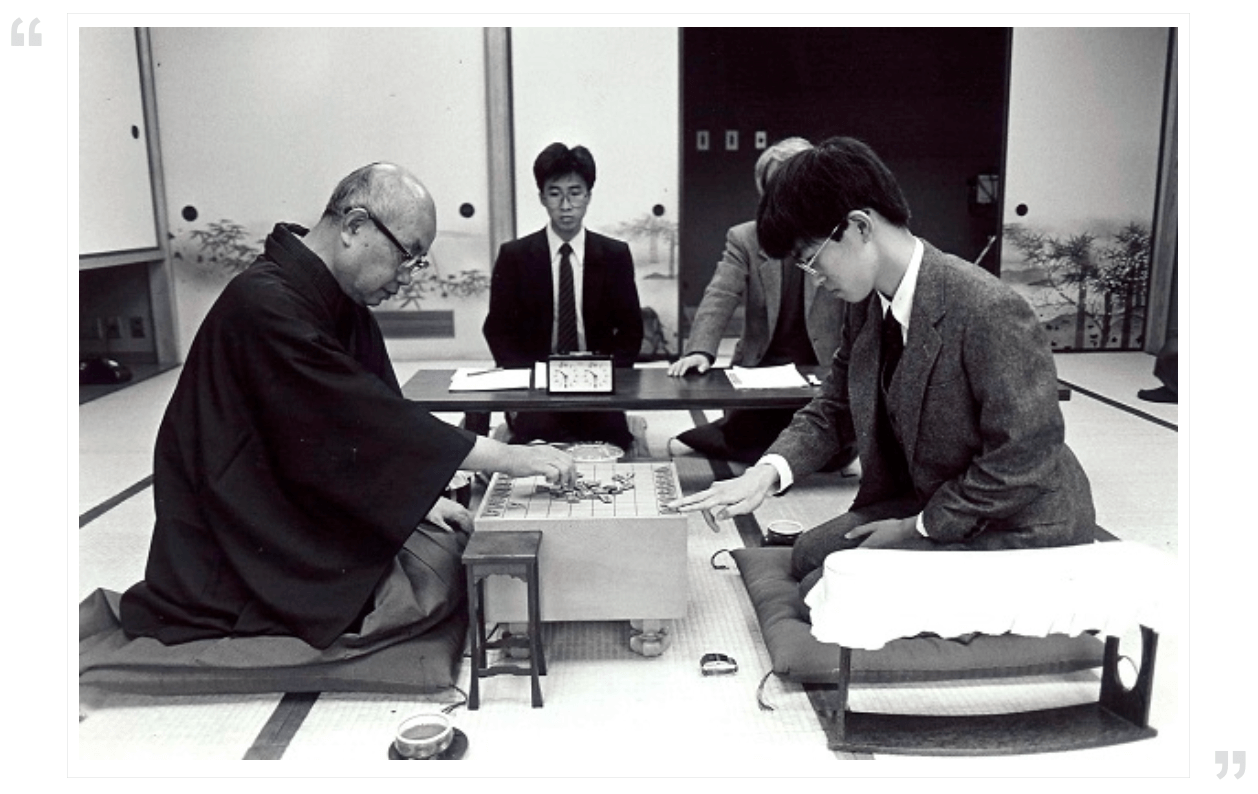

▼晩年の大山康晴先生(左)と若き日の羽生善治先生(右)

昭和の大名人、大山先生は、「受け(守り)の大山」と言われ、どんなに攻められてもすべて受け切り、相手の戦力を根絶やしにして勝つ棋風(通称「受けつぶし」)で、通算タイトル獲得数は歴代2位の80期。

40歳を過ぎれば実力が落ちてくると言われている将棋界で、なんと69歳で亡くなるまでA級(順位戦での最高ランク)に在籍。最後まで肝臓ガンと闘い、痛む脇腹の手術跡を押さえながら対局し続けた、あまりにもすごい人でした。

大山先生の著書『不動心論』にはこうあります。

“人間には、危険な場所があると思ったときはすぐ引き返すタイプと、ここまで来たんだからいまさら戻れるかとかまわず前に行くタイプがある。どっちを選びますかと聞かれたら、私ならすぐ「戻る方を選ぶ」と答えるに違いない。そうでなければ、「忍」と「しんぼう」の私の信条に叱りとばされるからだ。”

引用文献:『不動心論』 大山康晴(KKロングセラーズ)

この『忍』という一字の書は、自分の部屋に飾り、ことあるごとに眺めています。

他にも大山先生の言葉で有名なものには、『守るは攻めるなり』『平凡に妙手あり』『土壇場でこそ、氷のように冷静であれ』『助からないと思っても、助かっている』などがあります。

▼とくにコロナ禍の緊急事態では大山先生の言葉を糧にしました(写真は私物です)

大山先生の生き様から、危機こそ焦ってはいけないことを学びました。むしろ頭を冷やさないといけないと。

ピンチのときに、以前の状況を取り戻そうとおかしな動きをしてしまうと、さらに状況を悪くしてしまいます。

厳しい攻めを食らったときや、自分の失敗を認められず損を垂れ流してしまうとき、つい熱くなり、その分を取り返そうとして、より傷を深めてしまいます。

将棋でよくあることですが、経営にも同じことがいえるのではないかと、常々考えさせられます。

棋士も、経営者も、真価が問われるのは、順調な局面ではなく、耐え難いほど苦しい局面で、「心・技・体」をもってどう対応できるかではないかと思っています。

定石を学ぶと、迷った場面で踏み込める

定石(じょうせき)とは、過去の偉人・先人達が、何度も検証し苦労の末導き出した、特定の場面において「良し」とされる手のことを言います。

定石を学ぶだけで、勝負に勝てる確率はまったく変わってきます。

定石を知っているだけで、それを知らない大多数のプレイヤーより、はっきりと優位に立つことができます。

人は、未知の場面で迷います。

どんな一手を指せば良いのか、ああでもない、こうでもないと苦心します。何時間考えても、先を読めば読むほど、パターンが無数にありすぎてますますわけがわからなくなってきます。

しかし、「この局面では、ここに角(かく)を打つと状況が良くなる」など、過去の偉人達が苦労の末導き出した一つの解があるのであれば、まずその手を指してみて損はないはずです。

もちろん、時代とともに、定石は更新されます。昔、正しいとされていたことが、今は正しくないということも何度も起きます。

それでも、温故知新の精神で、過去にあったことをよく学び、先人達の知見を活かして、新たな発想につなげていくことが大事なのかなと思っています。

経営も、将棋同様、持ち時間があるゲームと見ることができます。

何年もずっと同じ局面で考え続けて良いのなら楽ですが、そうではありません。目標があり、期限があります。予期しないトラブルにも見舞われます。

そこでは、決断スピードが重要になります。

たとえ、未知の場面に出くわしても、歴史上の経営者達の知恵を動員すれば、自分の決断に自信を持って、次の一手をエイヤッと指すことができるようになります。

棋士も経営者も、天才タイプの人であれば、感性やひらめきだけで勝負できるのかもしれません。

しかし、少なくとも私はそうではないため、学ぶしかありません。普通の人よりも量をこなすしかありません。学べば学ぶほど、何も知らない自分に落胆しますが、それでも学び続けるしかありません。

目に見える成果が得られない日でも、少しずつ、きっと前に進んでいるだろうと信じて。

▼羽生先生も「少しずつ前へ進む」と揮毫されています(写真は私物です)

派手に仕掛けたいなら、まず鉄壁の防御を

将棋で最強の防御力を誇るのは、「穴熊(あなぐま)」という囲いです。

※「囲い」…王様を守る陣形のこと

「穴熊」は、王様の周りに何枚もの駒をぎゅっと集めて厚い壁を築く陣形なので、敵からの王手がなかなかかかりません(=すぐに負けるということが絶対にありません)。

では、このやり方は、防御のためだけにあるのかといえば、実は逆です。

未来において、派手な攻めを繰り出すためのフォーメーションなのです。

陣形が完成するまでに時間がかかりますが、一度完成すれば、敵から攻撃を受けてもちょっとやそっとではビクともしませんし、「多少のことではやられない」という安心感が、さらに攻めを加速させます。

私は、この戦法から、「将来、リスクを取って果敢に攻めたいのなら、まずは自陣に厚い城壁を築く必要がある」ということを学びました。

当社の事例でいえば、ここ数年で、「どの会社よりも休みを多く取ろう!」を合言葉に、休暇をどんどん取得する文化を根付かせたり、リモートワークや時差出勤制度、保育手当、奨学金返済支援制度の導入など、福利厚生を拡充し、社員が安心して長く働ける職場づくりに注力しました。

また、自社と社員を様々な外部リスクから守るため、法務にも力を入れました。弁護士と規約関連の打ち合わせをしているときなどは、まさに将棋の「囲い」を築いているイメージで臨んでいます。

守りが脆弱であれば、リスクをとったチャレンジもできません。

当社は、ようやく本格的に攻めに転じることができる時期に来たのかなと、最近になって感じています。

攻撃にも防御にもなる一手

とはいえ、すぐに目先の得を取りに行くつもりはありません。

当社は、コロナショックに見舞われた2020年も何とか乗り越え、業績の面だけでいえば2021年のスタートも一見順調に見えるのですが、社内の効率性や属人性など、まだまだ課題が山積みです。

新規のお問合せやご契約がどんどん増えるにつれ、それに比例して人手もかかり、人材をハイペースで採用し続けなければいけないというジレンマもあります。

それらの構造的な問題を解決せずに、「今がよければすべてよし」という考えで数字だけ拡大していっても、数字とともに疲弊も大きくなり、必ずどこかでガタが来ます。

次に指す手は、将棋でいえば「攻防の手」、つまり「攻撃にも防御にもなる一手」を、3年がかりのプロジェクトで進めています。

お客様の利便性と、社内の生産性を同時に高める仕組みです。

「現在の資源を用いて、未来のリターンをつくりに行くこと」を、【投資】といいます。

「目先のリターンのために資源を費やし、未来の可能性を削ること」は、なるべくしないようにしています。

お客様、社員、社会がみんな幸せになる。そんな打ち手を目指しています。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)