社長ブログ

BLOG

目次

2023年は「AI時代の幕開け」の年として、未来の教科書に載るでしょう。私たちは今、それほど大きな歴史的転換点に立っています。

もし「AIについてのニュースは最近よく見かけるけど、自分にはあまり関係ないかな」くらいの認識であれば、大きな損失を被ることになります。仮に自分がAIを利用しなくても、周囲がどんどん活用していくため、相対的に影響を受けるからです。

個人も企業も国も、例外はありません。自らの活動にAIを取り入れるか否かで、成果物の質・量・スピードに桁違いの差が生まれます。

Google等の検索ツールは人類の「知識」の差を埋めましたが、AIは人類の「能力」の差を埋めるイノベーションです。

本コラムの前編では「今、何が起こっているのか?」を具体例を交えて説明し、後編では「人間はこれから何が重要になるのか?」を詳しく説明します。

AIのインパクト〜超破壊的イノベーションの系譜〜

既存の市場や産業の枠組みを変えてしまう発明のことを「破壊的イノベーション」と呼びますが、人類のあり方と未来を根本的に変えてしまうほどの発明をここでは「超破壊的イノベーション」と呼ぶことにします。そして今回のテーマである「AI」もそれにあたります。

人類の歴史上、超破壊的イノベーションと呼べるのは、以下のとおりです。

人類のあり方を根本から変えた「超破壊的イノベーション」16選

<紀元前>

1:火 (約80万年前)、2:農業 (約1万年前)、3:金属 (約7000年前)、4:文字(約6000年前)

<19世紀以前>

5:活版印刷技術 (15世紀)、6:蒸気機関 [→産業革命・交通革命] (18世紀)、7:ワクチン開発(18世紀後半)、8:電気 (19世紀後半)、9:内燃機関 [→自動車・飛行機等](19世紀後半)

<20世紀>

10:コンピュータ(20世紀中頃)、11:宇宙開発(20世紀中頃)、12:インターネット (20世紀後半)

<21世紀>

13:スマートフォン、14:遺伝子編集技術 、15:ブロックチェーン [→暗号資産、NFT、登記他各種手続きの電子化 ※日本未導入あり] 、16:生成AI

見てわかる通り、「これらが登場しなかったら、今はどんな世界だったんだろう?」と思うくらい、どれも人類のあり方を大きく(良い意味で)ねじ曲げています。これらの登場は「人類の分岐点」であり、同時に、過去の常識を捨てるターニングポイントでもあります。

AIとクリエイティブ〜人間がAIからインスピレーションをもらう〜

今、話題になっている「生成AI」とは、WEB上にある大量のデータを学習し、写真、音楽、文書、音声など、さまざまな形のデータを新たに生成する人工知能のことを指します。

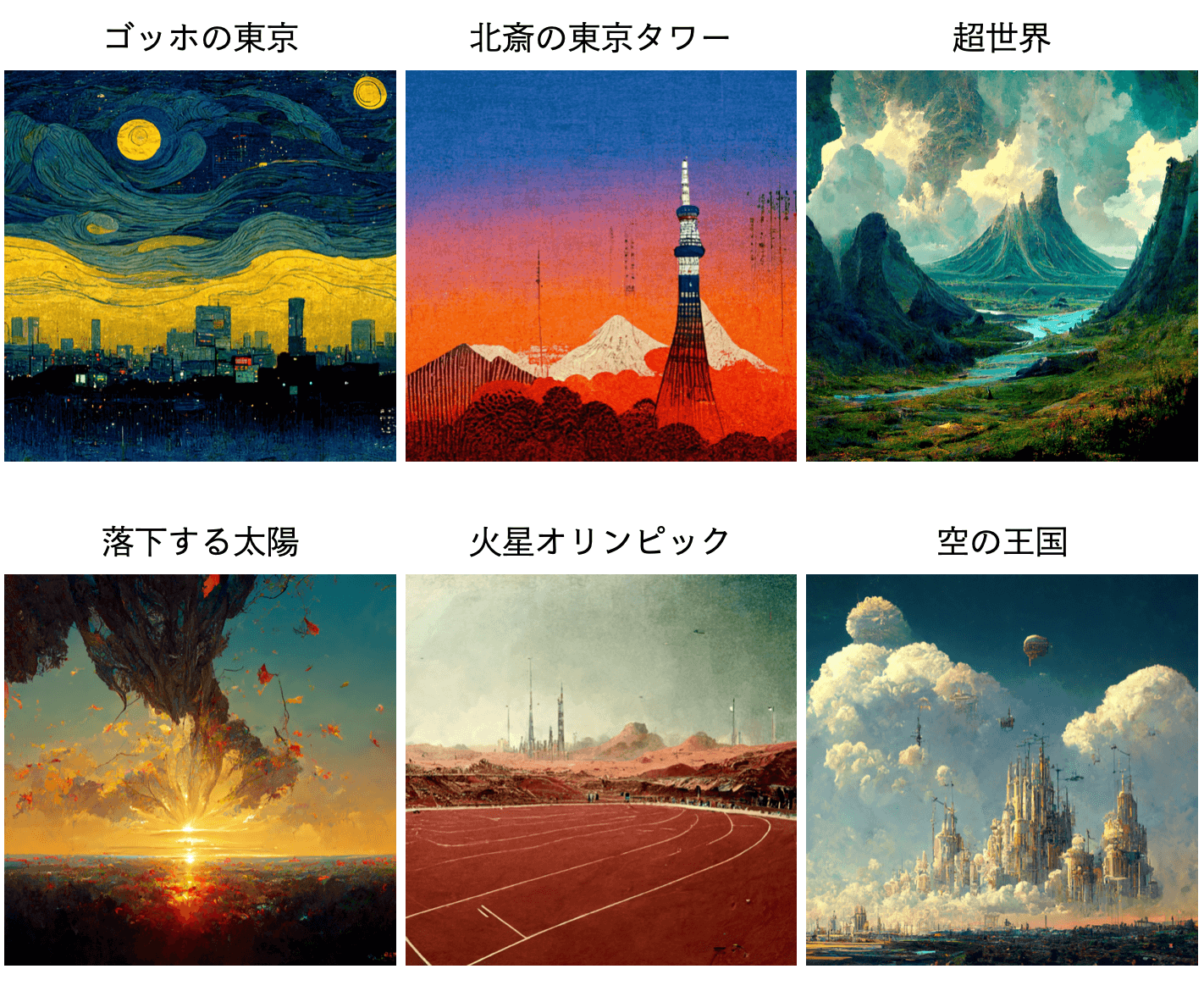

実際に見たほうがわかりやすいと思うので、以下にAIで描いた絵画を載せます。

これらの絵画は、タイトルと少々のニュアンスをAIに入力しただけで、たった1分ほどで完成しました。

驚いたのは、人間から見ても、独創性があるところです。

大胆かつ繊細で、どこか懐かしくそれでいて新しい。見れば見るほど興味深く、まるで美術館で、とある作品の前でずっと足を止めてしまうような、そんな不思議な魅力があります。

私の好きな将棋の世界でも、今ではほとんどの棋士がAIからインスピレーションをもらっています。AIは人間と違い、偏見や思い込みに縛られていないため、誰も見たことがない一手を繰り出します。

少し前まで、「どんなにAIが発展しても、クリエイティブなことは人間しかできない」と言われていましたが、その予想に反し、まず世間を賑わせたAIはクリエイティブ領域から登場しました。今や「オリジナリティ溢れるぶっ飛んだ発想」は、人間よりAIが得意なのです。

AIと業務効率化〜実際の活用例とツール紹介〜

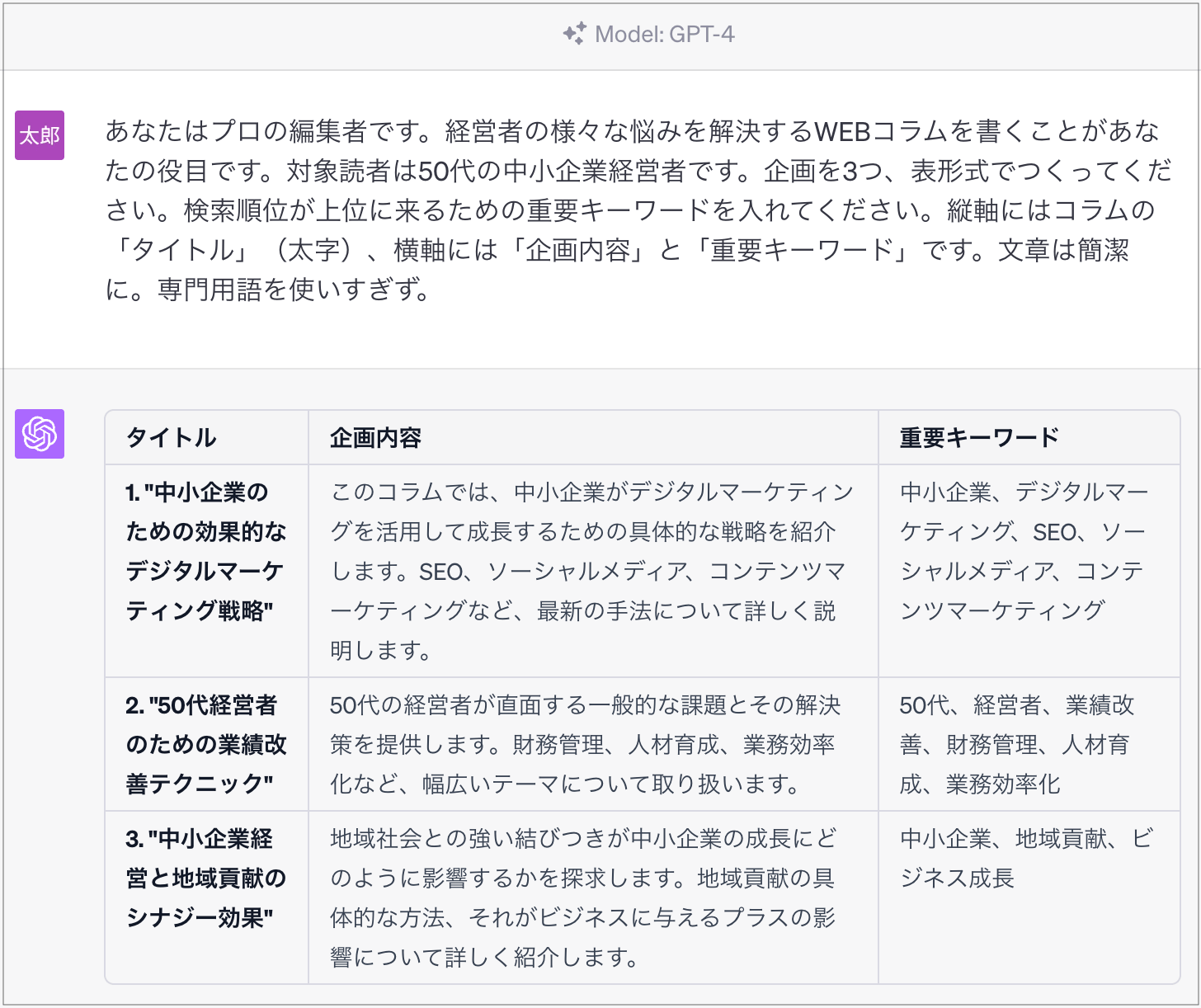

数ヶ月前になりますが、社内に向けて「あらゆる活動にAIを取り入れてください」という指示を出しました。それからすぐに、ライター(記事執筆)チームは、コラムの案出しや下書きにAI(Chat GPT)を取り入れる実験をしました。

具体的には、AIに「あなたはプロの編集者です。○○というジャンルでコラムを書くにあたり、企画を5つ挙げてください」などと指示すれば、すぐに提案してくれますし、そのまま記事を執筆してもらうことも可能です。

▼【実例】ためしにAI(Chat GPT)に「50代経営者向けのコラム」の企画を3つ出してもらった場面

Chat GPTのような大規模言語モデル(LLM)を使ったAIは、超一流の役者でもあります。

使う人が学生であればAIに「採用面接官」役になってもらって面接の練習をしたり、起業家であればAIに「エンジェル投資家」役になってもらって、ビシバシ厳しい質問を投げかけてもらいながら起業準備したりといったこともできます。

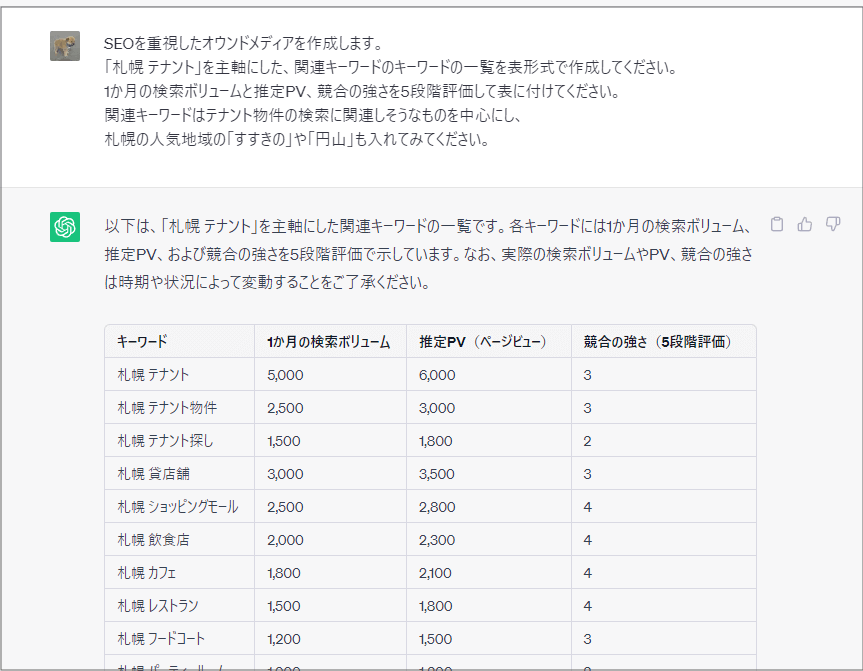

当社では、マーケティングチームもAIにコツを聞きながら業務を進めていますし、開発チームも最適なコードを自動で提案してくれるAIを取り入れています。

▼【実例】マーケティングチームがAI(Chat GPT)に関連キーワードや推定PV、競合度を聞いている場面

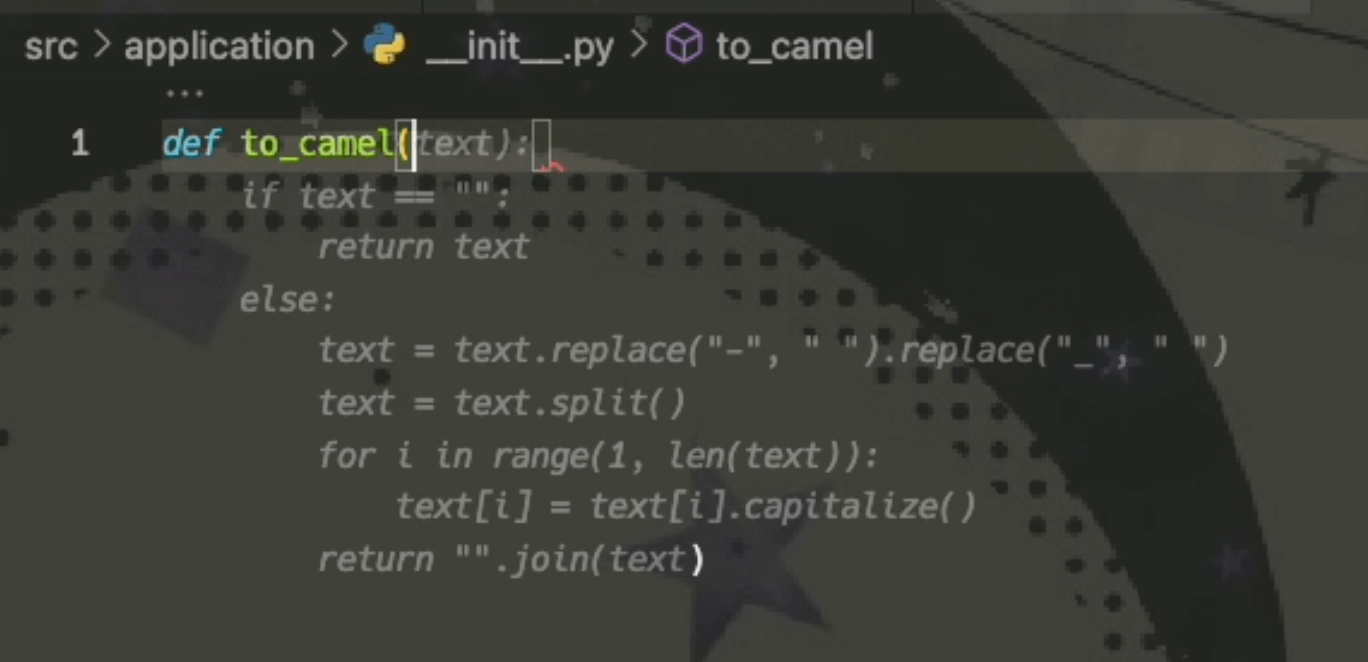

▼【実例】開発チームが「コードを予測し自動で書いてくれるAI」を使っている場面

他にも、「プレゼン資料を自動で作ってくれるAI」や「意思決定事項のメリット・デメリットを比較してくれるAI」など、業務を効率化するAIはたくさん出てきています。

これらは、人間がイチからやっていたらかなりの時間がかかっていた業務でしたが、AIは瞬時に、しかもよりハイクオリティでこなしてしまいます。さらにコスト面も驚きで、無料で使えるものもあれば、有料プランでも月額20ドル程度です。おそろしいほどの費用対効果です。

どんなに控えめに言っても、AIをベースに働く人とそうでない人との間では、生産性の差は10倍では済まないでしょう。

AIと教育〜AIこそが子供の良き教師となる〜

日本の学校教育のあり方は根底から変わる可能性があります。

AIが普及した今、「すでに答えが出ていることを暗記し空欄にそれを書いたら正解、思い出せなければ不正解、自分の脳ミソ以外のものを使ったらカンニング」といった形式の試験は、どう考えても無理があります。

これから重視されるのは、「回答力」ではなく「課題発見力」です。

需給バランスからいっても、AIが登場した今、溢れかえるのは「答え」の方であり、不足するのは優れた「問い」の方です。

また、AI時代においては、「自力か否か」という線引きがあまり意味を持たなくなります。

たとえば、AIに触れている子ども達は、すでに文章も、絵も、音楽も、最初からAIで作り楽しんでいて、そこで自力かどうかを意識することがありません。彼らにとってはAIも自力の一部なのです。

実際に、「今までは絵を描くのがヘタだから好きじゃなかったけど、AIを使って描いているうちに、絵が好きになってきた!」と目を輝かせる子もいます。その子に向かって、「あなたの実物の手をつかって描いてないから、それは違うよ」と言えるでしょうか?きっと違和感を覚えるはずです。

先日、家に帰ると、小学生の息子がパソコン画面に向かい、熱心に何やらやっていたので、「何やってるの?」と聞くと、「シューティングゲームを作ってる」と言うのです。

「どうやって作ったの?」と聞くと、「AI(Chat GPT)に作らせてるよ」とのこと。うまく動かないときは、「エラーを直して」とまた指示するそうです。「ゲームを動かす画面はどうやって知ったの?」と聞くと、「それもAIから教えてもらった」とのこと。

その後、ますますAIに興味を持ったらしく、WEBカメラで自分を撮影し、自分の体が動いたら何をしている状態なのか判定させたりなど、YouTubeを参考に、いろんな実験をしていました。

私はこれを見て、この学習プロセス自体が、AIに似ているなと思いました。

というのも、私自身、子供に1ミリも教えてないのに、YouTubeとChat GPTを触っているだけで、いつの間にか勝手にそうなっていたのです。今や、スマホやタブレットが1つあれば、地球上のワクワクすることに触れ、人類の集合知と会話することができます。

「小さいころからAIを使ってもいいのだろうか?」「自分の頭で考えなくなるのでは?」といった議論は早晩なくなり、私はむしろ、AIこそが子供の良き教師になると考えています。

「すぐやってみるリターン」と「食わず嫌いのリスク」が最大に

どんなに便利な発明品も、使ってみないことには始まりません。

ましてや、人類の分岐点となる超破壊的イノベーションともなると、そのツール自体が人類を二分割します。つまり、そのツールを「使っている人」と「使っていない人」です。

好むと好まざるとに関わらず、「AIを使っていない経営者」はこれから「AIを使っている経営者」と競争することになります。これは、営業マンも、マーケターも、ライターも、プログラマーも、デザイナーも、経理・人事・法務担当も、一般事務員も、そして就活生から小中高生にいたるまで、例外なく全員に同じことが当てはまります。

これまで優秀だと言われてきた人は、油断していると面食らう事態になるかもしれません。なぜなら、この人には負けないだろうと思っていた人がAIを使い始めるだけで、自分よりも数倍早く、高品質なアウトプットを叩き出す時代に入ったからです。

とくに利用者がピークに達していない初期のころは、「よくわからないけど、すぐやってみよう」という姿勢がもたらすリターンと、「よくわからないから、自分はいいや」という食わず嫌いのリスクが、どちらも最大になります。

何事にも当てはまりますが、今回のような大きな分岐点では、「すぐやってみる」というたった一歩の差が、途方もなく大きな格差を生み出します。

当社のクライアントの不動産会社様でも、すでに、DMのキャッチコピーやお客様への返信文のたたき台をChat GPTに考えてもらっている企業もありました。相手の悩みの想定を、Chat GPTに出してもらうといった使い方をしているところもあります。最初はそのような些細なことからでもいいので、まずは触ってみることが重要です。

後編では、「AI時代で価値が高くなる人とは?」というテーマで、人間がこれから重要になることについて解説します。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)