社長ブログ

BLOG

「教育」と「仕組み」の補完関係

こんにちは!鈴木です。

今回は社内で今、全力で取り組んでいる「生産性の改善」というテーマについてお話しします。

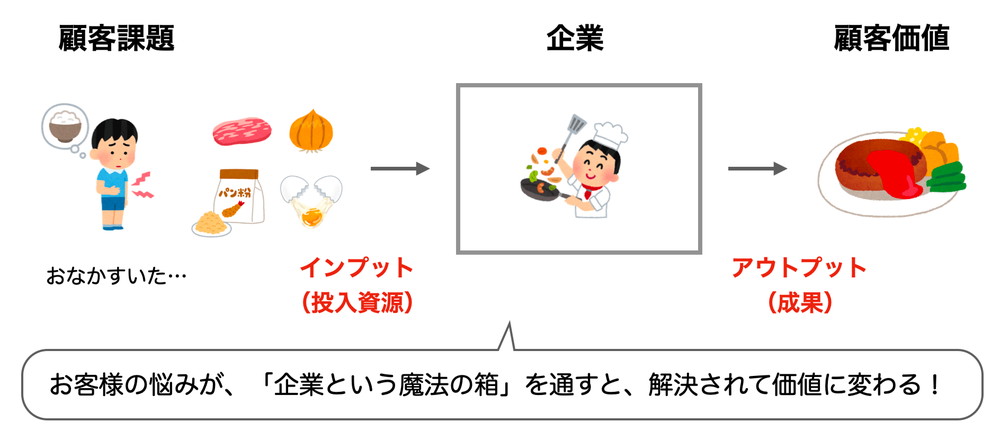

企業とは、“顧客の課題” を “価値” へと変換する「魔法の箱」ともいえます。

たとえば、誰かがお腹を空かせているときに、ひき肉と玉ねぎとパン粉と卵を入れたら、15分後にポンとハンバーグが出てくるような、そんな魔法の箱です。

この場合、この箱はレストランです。そしてもし「5分でもっと美味しいハンバーグ」が出てくる箱があったとしたら、お客様は多少高くてもそちらを利用するかもしれません。

では、箱の性能(=企業の生産性)を上げるにはどうしたらいいのでしょうか?

その方法が「教育」と「仕組み」です。

「教育」とは人の能力を伸ばすこと、「仕組み」とは人の能力に関わらず同じ結果を再現させることをいい、この2つは補完関係にあります。

レストランでいえば、コックさんのスキルを上げるトレーニングが「教育」で、新人でも簡単に料理できるレシピやマシンを用意することが「仕組み」にあたります。

当社では「教育」については、各部署のスタッフが毎週研修を行なっていますが、社内の「仕組み」についてはまだまだ課題だらけです。

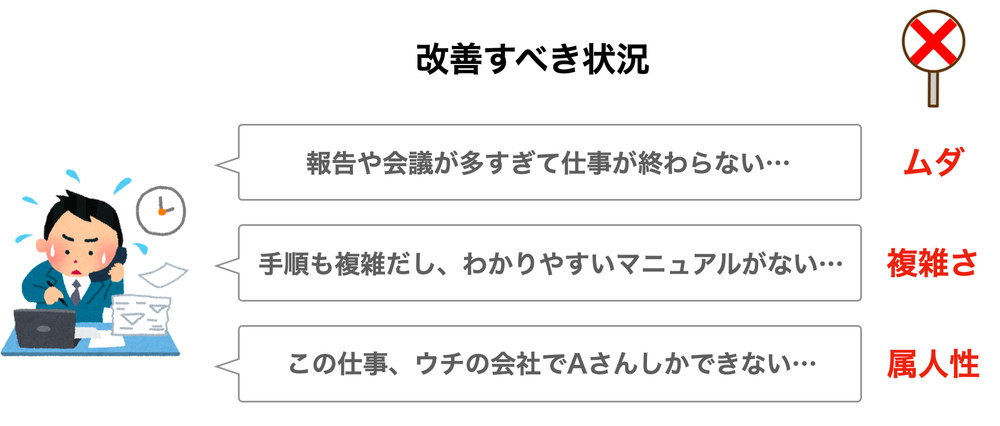

創業して23年経っていることもあり、昔から惰性で続いているやり方や、複雑なプロセス、アナログな管理方法、マニュアルの不足、ベテランしかできない仕事などが山のようにあります。

これらは手間をかけてでも一つ一つ洗い出し、ムダ・複雑さ・属人的要素をカットしなければいけません。

「わかりにくいし面倒だけど、今のやり方で慣れてるからとりあえずいいかな」はNGで、それだと自分は良くても次の新人が困り、非効率さのループが続きます。

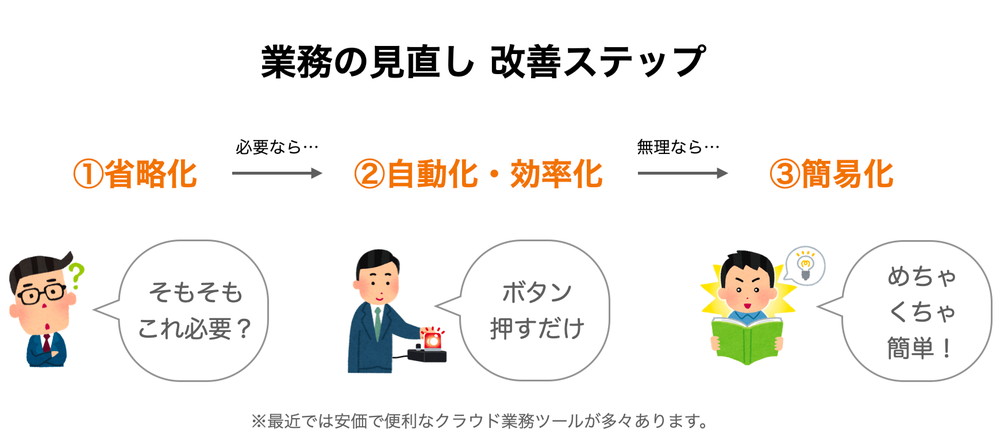

改善に着手する際、具体的には【①省略化→②自動化・効率化→③簡易化】の順番で考えます。

「①その作業・工程はそもそも必要か?」→(必要な場合)「②ツール等で自動化・効率化できないか?」→(できない場合)「③新人でもすぐできるくらい簡単にならないか?」という流れです。

採用以上に生産性の改善が急務

日本は今後30年で働き手の数が約半分になります。

人が足りないのはどの企業も同じですが、このような状況では人の採用以上に、まず職場の生産性を改善することが急務です。

同じ時間内で1人が2の成果を生み出す企業Aと、1人が4の成果を生み出す企業Bがあったとした場合、同じ成果を生み出すのにB社はA社の半分の人員で済みます。

生産性とは【アウトプット(成果)÷インプット(投入資源)】であり、労働生産性だけで見れば【粗利÷労働時間】です。

企業も個人も、より少ないインプットで、より多くのアウトプットを生み出す工夫をしないということは、極端にいえば「低利益・低賃金・長時間労働で乗り切ります」と言っているようなもので、これでは体力・気力も維持されず、さらに生産性が下がるという負のスパイラルに陥ります。

生産性の問題は、中小企業の根本のボトルネックです。

穴の空いたバケツで水を汲んでも報われないのは自明の理です。

その改善がどれだけ泥臭く地味で大変でも、明るい未来を迎えるためには、全社一丸となり立ち向かうべき課題なのです。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)