社長ブログ

BLOG

目次

現在、世界中で新型コロナウイルスが猛威をふるっています。

この件について、ラルズネット編集部が、社長の鈴木に緊急インタビューを行いました。

1.心の病気をもたらす「情報としてのウイルス」

──現在、世界中で新型コロナウイルスが猛威をふるっています。この件についてどのような考えをお持ちですか?

世界的にも大変なことになってますよね。

自分は学者でも専門家でもないですが、経営ということに関して言えば、まずはすぐに社内の不安の解消につとめました。

今回の不安は大きく分けると2つで、それは「①病気の不安」と「②お金(経済)の不安」です。

①に関しては、社内の除菌活動はもちろん、時差出勤やリモートワークを試したり、出張を禁止してオンライン面談に切り替えたり、社員に継続的にマスクを配布したりといったことを行いました。

②に関しては、仮に新型コロナ陽性反応が出て、一定期間、療養になった場合でも、給与を全額支給することを伝えました。

幸い、社内で感染者はまだ出ていませんが、まずは安心の確保を急ぎました。

次に、混乱の防止として、メディアが誇張した記事には本当に気をつけるように伝えました。

──メディアリテラシー(メディア情報を取捨選択し正しく理解する力)については何度も話されていましたね。

そうですね。ウイルスも怖いですが、情報も怖いです。

というのも、今、病気ではないのに、「なんだか、最近、気分が暗くなる」「明るい未来が見えない」「この先、どうなってしまうんだろう」と、漠然とした不安を抱え、心を病んでいる人が増えていると思います。

それもそのはずで、テレビを見てもスマホを見ても、毎日、新型コロナや経済危機のニュースばかり。さらにそれらが人々の不安なコメントと共にSNSで拡散され、不特定多数の人にどんどん広がっています。

ウイルスも情報も、実態がなく、手に取ることができません。

そのため、両者はある意味とても相性が良く、こうなると、体の病気をもたらす「病原体としてのウイルス」のほかに、まるで、心の病気をもたらす「情報としてのウイルス」が存在するかのようです。

しかし、ここで忘れてはならないのが、メディアの収益源は広告であり、広告料は「見てもらえる数」(視聴率やページビュー)に比例するという事実です。

その構造上、メディアは、誰もが「えっ!?」となるようなショッキングに切り取った形や、人の恐怖本能に触れるネガティブに装飾した内容で発信することが多いのです。

だからまずは、厚生労働省のページなどの一次情報を確認し、それ以外の情報はほぼ気をつけるようにと。

新型コロナ関連情報は、自分でも調査し、わかったことなどは会議で定期的に伝えるようにしました。

国も企業も、まずはメンバーに、正しい情報と安心を与えることが非常に大事だと思います。とはいえ、これが簡単でないことは明らかですが。

2.非常事態で重要なこと

──このような非常事態では、企業としてどんなことが大事だと考えますか?

とにかく、「最悪の想定」と「意思決定のスピード」が大事だと、あらためて実感しました。

「最悪の想定」の対策をして、取り越し苦労ならそれでいいんです。かかったコストは安心代だったと思えばいい。しかし、その逆は成り立ちません。

また、非常事態に社員を集めて、「みなさん、どうするのがいいと思いますか?多数決で決めましょう」といった会議も成り立ちません。

会議の間、待ってくれるウイルスもいなければ、会社の責任を取れる人も経営陣しかいないからです。

周囲の意見を参考にしつつも、最後は少しでも良くなると思った措置を、経営陣が最速で決定するしかないと思います。

もちろん、効果が出るものも出ないものもあるでしょうが、まずは意思決定のスピードが最も求められると思います。

あと、付け加えるとすれば、やることをやったなら、あとはポジティブに物事を進めることも大事かなと。

今回のような類を見ない世界大混乱の場合、ネガティブな方向に考え出せばキリがありませんが、もし、上層部が日々そのような不安を口にしていると、チームメンバーはそれ以上に不安になります。

非常時こそ、どんな状況になっても絶対に仲間を守るという強い意思と、会社にポジティブな勢いを生み出すエネルギーが大事だと思っています。

とはいえ、どんな立場の人だって、一人の人間です。

個人ももちろんですが、とくに経営者は、会社規模が大きかったり、雇用している社員が多いほど、メンタル的にも相当大変な時期が続くと思うので、身体と心のケアはかなり大事かなと思います。

当社は今のところ、幸いにも大きな被害が出ていませんが、私自身、様々な業界の経営者の方とお話し、状況や対策を共有しています。

3.手探りで始めたリモートワークの試み

──今年の2月末には北海道で緊急事態宣言が出され、ラルズネットでもリモートワークが始まりましたね。

そうですね。これも、やったことがなかったので手探りでしたが、最近世間で話題になっている「Zoom」というリモート会議ツールを利用してみたら、音も映像もすごくなめらかだったんです。

当社オフィスのモニターに、在宅勤務を行うメンバーの「Zoom」の映像をつなげることで、オフィス組とリモートワーク組が、思いのほか一緒に働いている感じが出て、「これはいけるな」と思いました。

おそらく、投資対効果を常に気にしなければいけない経営者としては、「自宅でもきちんと働いてくれるんだろうか」「生産性が下がらないんだろうか」という点が最も心配になると思いますが、やってみると意外といけるというか、こればかりは実際に試してみないとわかりませんでした。

リモートワークを実施した社員からも、「通勤時間がカットできるから、浮いた時間で勉強したり、家族と食事をしたりなど、時間を有意義に使えるようになった」と評判が良かったため、試験運用期間を経て、数ヶ月後には、クリエイター全員が利用できる正式な社内制度にする予定です。

リモートワークマニュアルなんかも、新卒メンバーを中心に自主的に作ってくれていて、とても助かっています。

──クリエイターはわかりますが、営業活動や、顧客対応などの窓口業務でも、リモートワークはできるものなんでしょうか?

それも、今、実験中です。テレビ電話システムを使った営業活動はだいぶ形になってきました。

今は世の中の多くのお客様がパソコンかスマホは持っていて、その画面越しに、こちらの顔やプレゼンしたい資料を見せたりできます。

それらを可能にする「LINE」「Zoom」といったツールが、低価格で、場合によっては無料で使えるというのは大きいです。

あとは、サポートセンターなどの顧客窓口としての電話対応業務ですが、勤務場所に関係なく、メンバー内での電話転送がスムーズにできれば、社外から窓口業務ができるようになります。

そういったツールを今、探して試しているところで、中にはスマホのアプリで簡単にできるものまであります。

もちろん、これらを平時でむりやり使う必要はないですが、非常事態においては、いつでもチームメンバーが「一斉解散」できることが大事なんだと、今回、強く思いました。

すぐに「一斉解散」できて、なおかつ会社の機能が止まらない仕組みが必要なんだと。

4.コロナ後の新世界におけるキーワードは「分散化」

──なるほど。そういった中で、これから世の中はどうなっていくと思いますか?企業のあり方など、考えていることがあれば教えてください。

コロナ前を旧世界とすると、コロナ後の新世界では、企業の標準とされる状態がガラッと変わるのではないでしょうか。

表面は変わらずとも、少なくとも中身は変わるはずです。パソコンやスマホでいえば、見た目ではなく、OSが変わるということです。

私は、新世界における企業がとるべきスタイルは「分散化」だと考えます。

人、時間、場所、能力、職業など、今まで固定されていたと思われるものが、細切れになり、散り散りになっていく。

企業とは、それらを束ねる、いわば「見えない輪」の1本に過ぎなくなる。また、その輪の強度は、共有されている思想やシステム、愛着や心地良さで変わる。

イメージ的にはそんな感じです。

ここからは、どれだけ頭をやわらかくできるかが勝負になってくるだろうと思っています。

──具体的に教えてください。

たとえば、「場所」の分散について。

当社は、函館、札幌、東京にオフィスを構えているため、これまで採用も同じエリアに限定して行なっていましたが、それは「場所」という概念があったからです。

もし、「場所」という概念がなくなれば、函館、札幌、東京というくくりは意味がなく、たとえば、沖縄、鳥取、秋田でも良いわけです。

そして、先ほど紹介したようなオンライン会議ツールが、距離の壁を取っ払ってくれたので、現代ではそれが容易に可能です。

たとえば、当社の2020年新卒社員の入社式は、オフラインとオンラインが混ざった「リモート入社式」という形を試してみました。

現地にいる新卒社員に、役員からリモートで祝辞を贈りました。集合写真など一風変わったものになりましたが、大きな問題もなく無事終えることができました。

やってみてあらためて実感したのは、「場所」という概念が確実に薄れてきているということです。

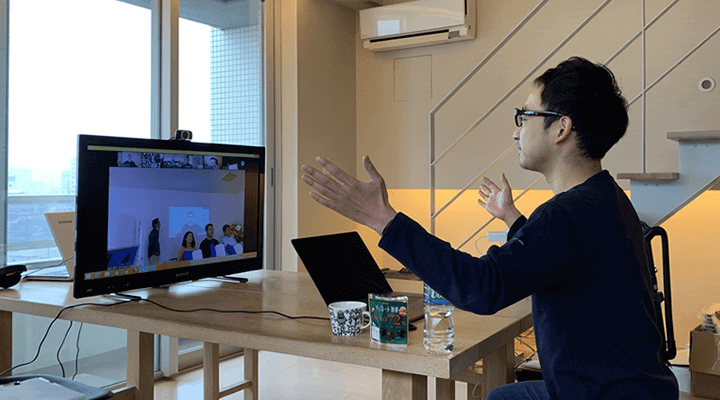

↓新卒社員に祝辞の言葉を贈っていますが、現場ではこんな感じです。

場所によって災害リスクも異なります。

台風が直撃したり、豪雨に見舞われたり、雪が人の背より高く積もったり、灼熱のように暑くなったり。疫病が蔓延するペースも場所によって違うわけです。

これからは、確実に、天災や疫病が、企業が備えるべきリスクの上位に来ると思います。

そういう意味でも、場所を分散させるというのは大事だと思います。

なお、場所の分散といっても、今までは、店舗やオフィスを他の場所に開設することが頭に浮かんでいたのですが、これからはそうではないというのが大きな違いです。

相手と顔を突き合わせて話をしなければいけない場合は、通常、「部屋」が必要になりますが、今は、「部屋」をオンライン上に設置できます。

URLを一本送るだけで、相手を自分の部屋に呼び、一緒に話をすることができます。しかも、その部屋の大きさはけっこう大きく、100人でも入れたりします。

おそらく、オフィスを始めとした「空間」も、考え方が見直されるのではないかと思います。

↓当社の様子。働くのはリアルの部屋でもオンラインの部屋でもOK!(でもリアルの部屋=オフィスは、人が増えると狭くなっていきます…)

5.企業の「フォーメーションB」を考える

──いろいろとありがとうございます。今回のまとめをお願いします!

繰り返しになりますが、コロナ後の新世界では、「分散化」がキーワードになると思っています。

企業でいえば、今、この瞬間に、人、場所、モノ、時間、すべてが散り散りになったとして、会社としての機能を存続できるのか。

営業活動、顧客対応、サービス提供、商品開発等、すべての機能がストップしない、いわば会社機能の分散モデル。

もちろん、業界によっては、どうやったって無理がある業務もあるでしょう。

しかし、誰も試していないだけで、もしかしたら部分的には分散可能な業務もあるかもしれません。

今まで、一箇所に集合させることで成り立っていた形を、細切れにしバラバラにしても成り立たせるには、相当頭をひねる必要があるでしょう。

前者の集合モデルを企業の「フォーメーションA」だとすると、後者の分散モデルは企業の「フォーメーションB」。

今回のコロナショックが、企業側に何か問いかけているのだとしたら、それは、頭をやわらかくして、この「フォーメーションB」を考えてみようということなのではないかと思っています。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)