社長ブログ

BLOG

目次

社員数1〜30名までのポイント

こんにちは!鈴木です。

今回は「組織フェーズ」の話をします。

植物が成長したら大きな鉢を用意するように、組織も成長に合わせて適切な「器」を用意しなければ、それ以上大きくなれません。

たとえば、社員数が30名を超えているのに、社長が1人で全部やっていた頃のやり方を適用しても、無理が出てくるでしょう。

ここでは、社員数100名までの組織フェーズについて解説します。当社が苦労してきた道のりでもあるので、実感を込めてお伝えします!

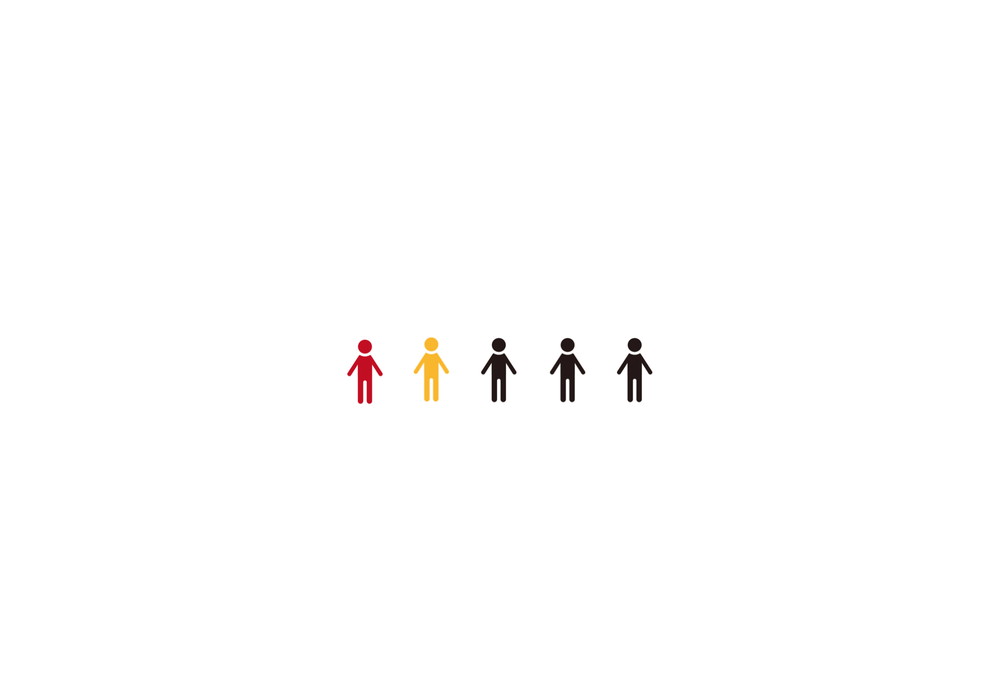

【組織フェーズ①:社員数1〜5名】

国内企業の約60%が該当します。

この段階では、難しいことは抜きに、社長自らトッププレイヤーとして業績を牽引するのがベストです。全社員が全ての業務をこなすことも多く、家族のような一体感も強みになるため、社長と社員の距離感は近い方が良いです。

全体に目が行き届きやすく、シンプルでコストも抑えられる形態のため、あえてこのサイズ感のまま勝負するのも有力です。

【組織フェーズ②:社員数6〜10名】

国内企業の約15%が該当します。

役割によってチームの概念が生まれ、社長もチーム管理や教育などのマネジメントを本格的に考え始めます。マルチで優秀なリーダーやスーパー営業マンが誕生し、売上が一時的にグンと伸びることもあります。

しかし、業務負荷が高すぎる場合、早期退職と採用の繰り返しに悩むケースもあります。

【組織フェーズ③:社員数11〜30名】

国内企業の約15%が該当します。

分業を進めることで、負荷が分散され、採用ハードルも下がり、人員を増やしやすくなることに気付きます。それに伴い部署が誕生しますが、人の摩擦も増えるため、ルール整備が重要になります。

なお、フェーズ③の時期に、分業や仕組み化の意識が低い上司がいたら改善指導が必要です。

とくにフェーズ①からの在籍社員に多く見られる事例として、「自分で何でもやるクセがついているため、部下にもオールマイティさを求めてしまうケース」や、「細かなルールやマニュアル整備に拒否反応を示し、精神論や場当たり的な対応で済ませてしまうケース」には要注意です。

社員数31〜100名までのポイント

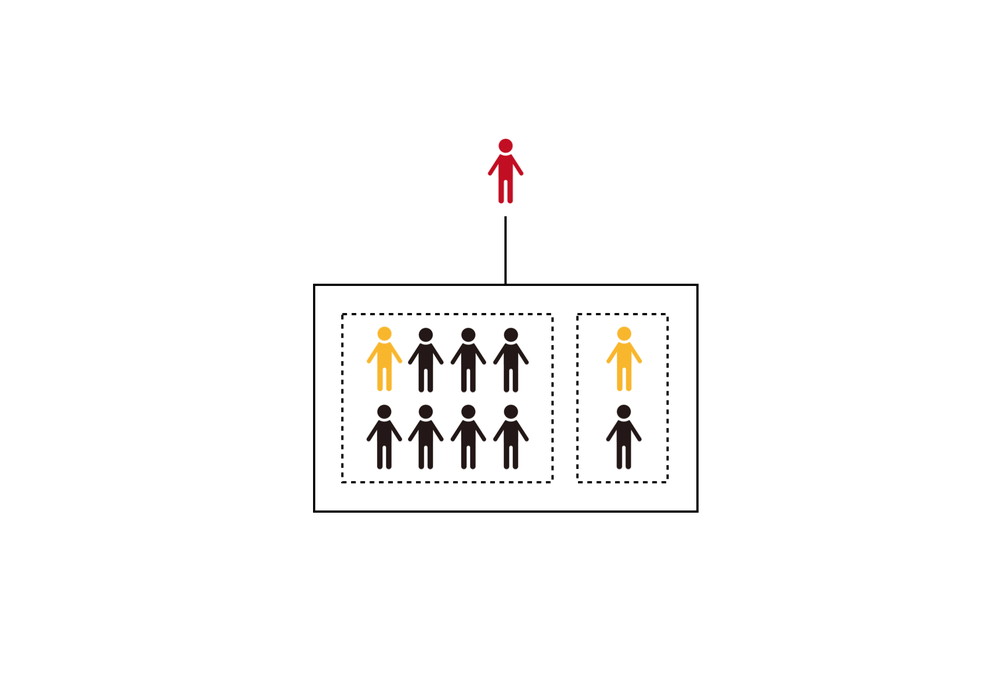

【組織フェーズ④:社員数31〜50名】

ここから急に難易度が上がり、該当企業は約4%程度です。

「業務の誰でもできる化」と、「パフォーマンスの標準化」が鍵となります。「この業務はあの人しかできない」といった属人性が本格的に課題になります。

営業をはじめ、個人主義は完全にNGとなり、チームプレイが重視されます。

社長の独断ではない客観的な採用・評価制度、充実した研修と福利厚生、緻密な目標・タスク管理、コンプライアンスの徹底、就業規則の見直しなど、管理体制や法務面の強化も求められます。

社長はトップダウンの限界に直面し、マネジメント層の育成が急務となります。

管理職には「公平さ・厳格さ」が求められます。言うべきことが言えなかったり、個人的な好き嫌いで評価を変えたりなど、感情に左右されやすい人はこの規模の管理職には適しません。

上司と部下の間に適切な距離感が生まれ、会社が「仲の良いグループ」から「秩序立った組織」に変化します。

会社がガラッと変わるフェーズのため、それを理由に退職者が増えるなど、組織の成長痛が最も激しい時期でもあります。

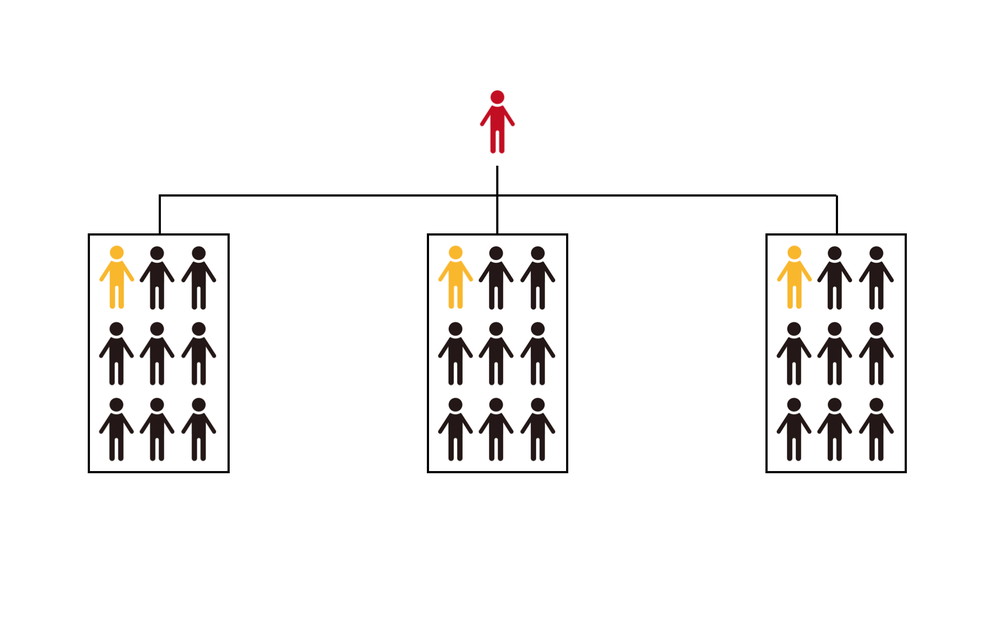

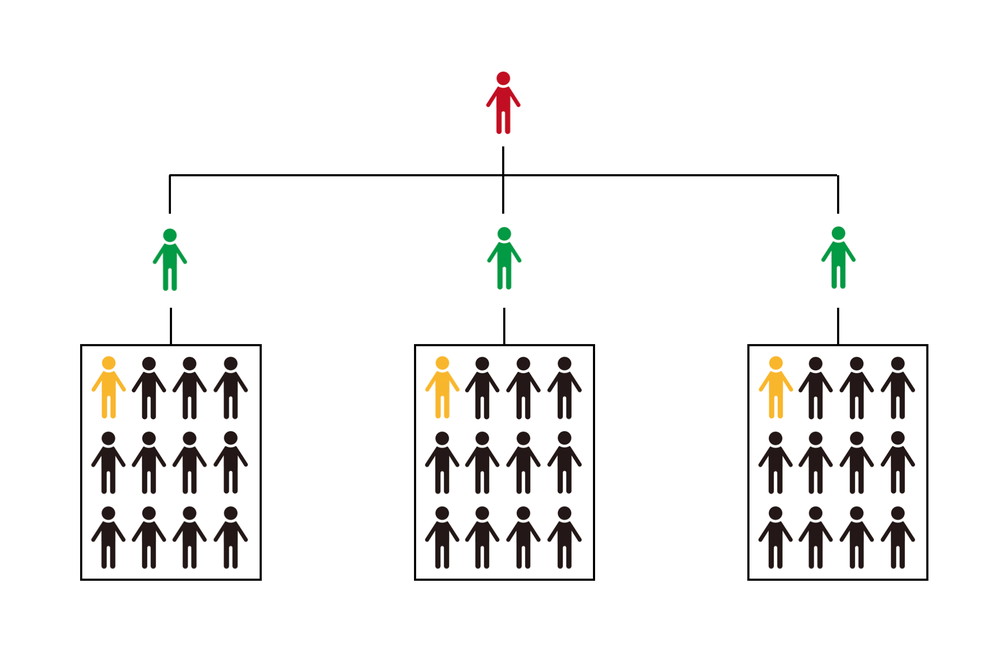

【組織フェーズ⑤:社員数51〜100名】

この規模に該当する企業はわずか3%しかありません。

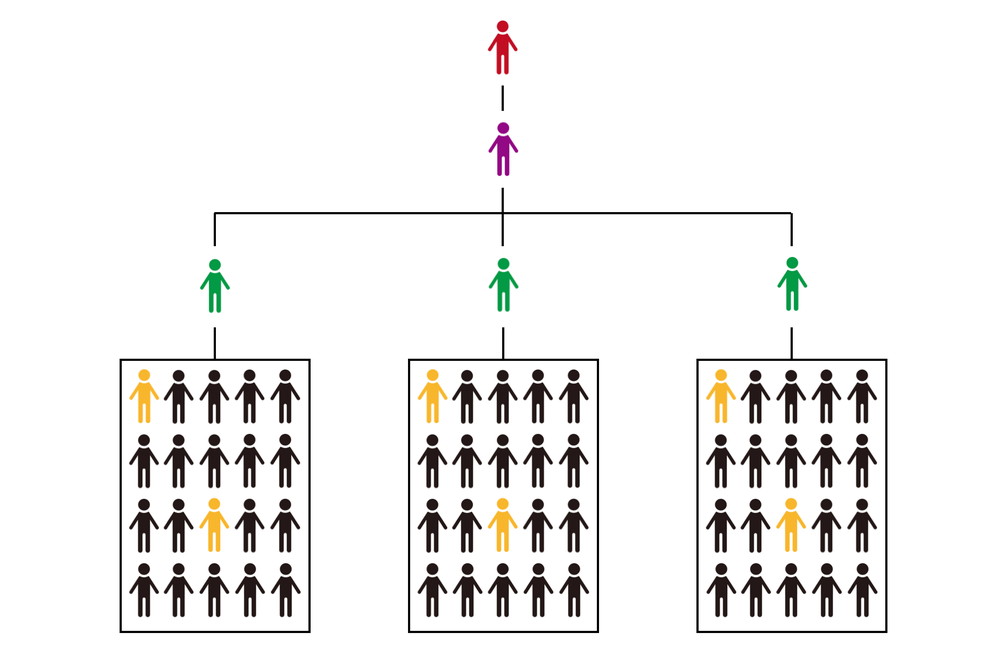

正式にマネジメントチームが発足し、社長はそのチームの監督となり、管理職を通じて指揮をふるいます。

このフェーズの社長に求められるのは「権限委譲」スキルです。

マネジメントも分業し、各管理職の責任範囲を明確にします。社長は業績と方向性の決定に責任をもち、管理職は担当領域の結果に責任を持ちます。

責任と権限を与えたら、よほど致命的でない限り、社長といえど口を挟みません。

私もそうでしたが、会社規模が小さい時代を経験している社長からすれば、物事が細部まで自分の思い通りに進まないと我慢できなくなる場合があるので要注意です。

また、企業として「自前主義の限界」に直面します。

今までうまくいってきた自社独自のやり方が急に時代遅れだと感じられたり、通用しなくなったりします。これは、社内外からの要求レベルが高まるためです。この規模の組織運営に必要なノウハウは、社内の知識・経験だけではとてもカバーできません。

そのため、外部の専門家などを積極的に活用し、組織規模にあったツールやルールを導入していく必要があります。

組織フェーズが変われば、経営者も社員も、上司も部下も、求められることが変わります(フェーズ①と⑤では真逆なことも多く、まるで違う会社のようになります)。

それにより、互いの方向性や成長速度に乖離が生じ、退職者が増える時期もあるでしょう。しかし、これは成長過程では自然なことです。

それよりも、最も恐れるべきは、変化しないことによる集団での衰退です。

組織を守るのは、過去ではなく未来に目を向けた意思決定であると考えています。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)