社長ブログ

BLOG

社長の思いつきだけで決めるリスク

こんにちは!鈴木です。

今回は「リスクを減らし、質の高い意思決定ができる組織になるには」というテーマでお話しします。

企業活動というものは、どうしても足元の業務に目が行きがちです。営業部は今週の見込み案件に注力し、開発部は今月の進捗目標を目指します。これ自体は間違っていません。

しかし、皆で何年も走っているのにゴールに辿りつかないという事態だけは避けなければなりません。

「ニューヨークに行こう!」と決めたのに、もし太平洋に向かって全力でダッシュする人がいたら、「まずは電車に乗って成田空港に向かおう」と伝える人が必要です。

当社では、現在、社内に【戦略企画】という専門チームを立ち上げているところです。

このチームの仕事は

「経営企画」

「事業企画」

「商品企画」

「営業企画」

の4つに分かれます。

中長期の目標を定め、事業構成を考え、商品・サービスの内容を企画し、どう販売するか作戦を立てる。目指す未来と現在のギャップを可視化し、それを埋めるべく策を練り、実行を管理していく。そんなチームです。

このチームをつくろうと考えたきっかけは、まさに私自身の反省にあります。

当社もひと昔前までは、新商品をつくる際は、社長(私)の直感で「これはいけるに違いない!」といって、市場調査もなしに勢いでGOみたいなこともよくありました。

しかし、社長が思いつきだけで決めてしまうと、それに付随する細部のアフターコストが考慮されておらず、将来的にツギハギだらけのサービスになり、結局すべてやり直し。そんなオチもあり得ます。これでは組織が疲弊していくばかりです。

当社メイン商品である『不動産連合隊』や『ラルズマネージャー』のフルリニューアルを手がけるチームの仕事ぶりを見ていると、お客様への直接インタビューを通じて要望や課題を洗い出し、ユーザーの行動や思考・感情を時系列で整理し、論理的にサービスを組み立てていました。

商品ごとに明確なコンセプトがあり、ロジックに基づいたデザインルールが定められ、将来の拡張性やメンテナンス性まで考慮された設計が施されていました。

▼そのときの会議のようす

この流れを見て、私は、自らの考えがいかに盲点だらけであるかを知ったのです。

「なんとなく売れそうだから」「便利そうだから」。そんな理由だけで、調査もなしにあれこれ手を出そうとしていた自分が恥ずかしくなったのと同時に、これは誰にでもあり得ることだと考えました。

どんな人間にも、必ず盲点があります。経験に基づいた自信の裏側にこそ、死角が生まれます。

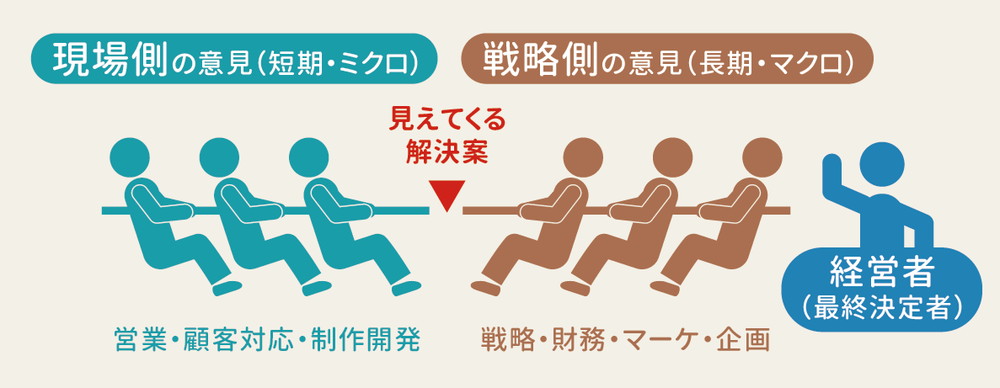

「あえて自分とは逆のベクトルをつくることで、自らの死角をなくす」。これをチーム単位で行うのが、「組織内の綱引き構造」です(※もちろん最終決定は、多数決ではなく、リーダーが自らの責任のもと行います)。

現場と戦略の綱引きが、意思決定の質を高める

綱引きは、2チームがそれぞれ逆の方向に引っ張り合う競技ですが、組織ではもちろん勝負するという意味ではありません。

私が言う「組織内の綱引き構造」とは、見ている時間軸や異なる専門性を持つチームが、それぞれの意見をテーブルに出し合うことで、互いの盲点を補完し合い、最適な意思決定ができるようになる組織の仕組みのことを指します。

たとえば、営業チームは現場でお客様の想いを直接聞き、「この人をどうにか幸せにしたい」という一心で頑張っています。

しかし、これが営業企画チームになると、「どうすれば、より多くのお客様に、より効率良く価値を届けられるか」という視点で物事を考えます。

また、制作開発チームは、現場から届く声を頼りに、日々、お客様が喜ぶコンテンツや便利なプロダクトをつくろうと努力しています。

しかしこれが、事業企画・商品企画チームになると、中長期経営計画に沿った形で、市場規模や競争優位性を考慮しながら、開発優先度と商品・サービスの詳細を考えていきます。

これは、経営者と経営学者の関係にも似ているかもしれません。

私は以前、「経営学者の難しい話なんて、自らリスクをとって経営したことがない人が語る、ただの机上の空論ではないか」とさえ思っていました。しかし、これはあまりに的外れな考えでした。

経営者はキャッシュフローを維持しながら、お客様の満足と社員の雇用を同時に守る必要があります。綺麗事では済まない泥臭い現実と胃の痛みについては誰より詳しいかもしれませんが、気がつけば目の前の課題に忙殺され、物事を俯瞰して見る余裕がなくなることも。

一方で、経営学者は、無数の企業の成功と失敗のデータを分析し、そこから再現性のある法則を導き出すのが仕事です。私たちはその法則を知ることで、よくある失敗を回避し、迷いが生じる場面でも自信を持って判断できるようになります。

両者は、経営という同じ分野を扱っていながら、役割や重視するポイントがまったく違いますが、だからこそお互いが対立関係ではなく、補完関係になっています。

企業も同じです。

組織の中に綱引き構造があれば、互いの盲点に気づきやすくなり、リスクを最小限に抑えつつ質の高い意思決定ができるようになります。

とくに短期・ミクロの解像度が高い「現場実行チーム」と、長期・マクロの地図を描く「戦略企画チーム」の綱引き構造は、会社が目指す未来に向けて、現在を遅延なく運ぶ大きな原動力となると考えています。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)