社長ブログ

BLOG

人口爆縮時代と2030年問題

あけましておめでとうございます!鈴木です。

今年もよろしくお願いいたします。

今回は、「どうする?人手不足問題」というテーマでお話しします。

日本の中小企業で、人手不足に悩んでいない経営者はいないのではないでしょうか。

それもそのはずで、日本の今後の生産年齢人口は2030年まで平均年間約43万人ずつ減少し、その後の10年で年間約86万人ずつ(つまり今の倍のスピードで)減っていきます。

これは、毎年、政令指定都市規模の人口が消滅していくことを意味し、この状況を最近では「人口爆縮時代」と表現することもあります。そして、2030年には総人口の約3分の1が高齢者となります。

人が足りなくて仕事が回らない状況でも、だからといって「よし、若くて優秀な人を採用しよう!」という話が通用しないことは、当社も含め多くの中小企業が経験していると思います。

若い人は少なく、優秀な人は大企業が取っていくからです。

中小企業が取るべき人手不足対策

それでは中小企業はどうすればいいのでしょうか?それが以下です(順番も重要です)。

①業務を細かく分けて簡単にする

「あらゆる仕事を1から10まで経験して一人前」。そのようなゼネラリスト志向は、強者の理論です。採用ハードルを下げるためにも、中小企業は真逆のアプローチが重要です。

当社の場合、バックオフィス部門の仕事を135個のタスクに切り刻み、難易度と優先度で「低・中・高」など分類し、それぞれの仕事にわかりやすい図解マニュアルを付けています。

なお、これらは紙ではなくWEB上に置くのがキモです(後述③実行のため)。

②アルバイトを積極採用する

①をクリアすると、今までベテラン正社員しかできないと思っていた一連の業務が、「あれ?部分的にならアルバイトの人にやってもらえるかも?」と気付くはずです。

実際に「週3で4時間ずつ来てくれる人を2人雇ったら、業務が意外と回り始めた」といった事例は多々あります。育児中の主婦や、社会人勉強をしたい学生、経験豊富なシニアの方など、短時間でも働きたい人はたくさんいます。

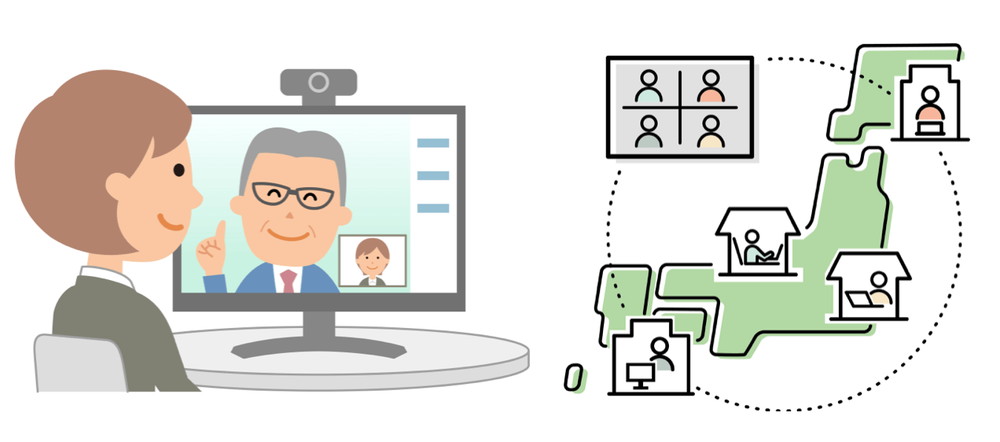

③リモートワーク可能な業務を洗い出し、採用範囲を全国に拡大する

これができれば、募集エリアが事務所近辺ではなく日本全国になるため、人手不足は大幅に改善します。リモートワークはIT企業だけのものではありません。

「現地にいないとできない身体性を伴う仕事」以外は、基本的に全てリモート化できます。書類作成や広告媒体登録などのパソコン業務はその典型です。

ここで乗り越えたいのは、「事務所で一緒に働かないとしっくりこないし、一体感も出ない」といった慣れや感覚の問題で、これは大企業ならまだしも、2030年以降はそうも言ってられない状況が確実に来ると予想します。「事務所に通える範囲にいる若くて優秀な正社員」の募集は、ウルトラCの難易度になるでしょう。

仮に社内業務の3割でもリモート化できれば、その3割部分の担い手は全国から集めることができます。

当社も自社サイト更新や記事執筆などのパソコン業務の多くは、全国で募集をかけ、実際に沖縄県や山梨県などあらゆるところから履歴書が届き、日々、Zoomで採用面接を行っています。

会社の働き方の形は、自社の採用難易度から逆算して設計すべきことが非常に多いです。

企業知名度・給与・休暇数・福利厚生・教育制度・働きがい、そのすべてが高い大企業であれば、自社の好きな形を取ることができます。

しかし、当社を含め、中小企業は自社の好きなように選べるポジションにありません。

自社が採用市場に合わせ、果敢に適応していく必要があるのです。

鈴木 太郎

(株)ラルズネット代表取締役社長。函館市出身。2006年明治大学卒業。宅建士資格を取得し、野村不動産ソリューションズ(株)入社。不動産仲介(法人営業)に携わる。その後、講師職を経て2010年当社入社。営業部にて制作事業の売上を3倍にリード。2013年同社GM就任。同年、総売上最高値更新。2014年同社常務取締役就任。営業、商品企画、経営戦略を担当。2020年から現職。

最新記事

経営者が持つ「本気モード」

逃げ道がないから覚悟が決まる こんにちは、鈴木です!2025年を振り返ると「本当によかった」と思える社内トピックスが2つあります。 1つ目は、提供から10年以上経った不動産会社様向けシステム『ラルズマ

企業を強くする情報発信

各ステークホルダーが求めるもの こんにちは、鈴木です! 今回は、「企業における情報発信の重要さ」についてお話しします。 企業が情報発信する相手は、主なステークホルダー、つまり「お客様、社員、銀行、株主

最小の時間で、最大の付加価値を

『ラルズAI』プロジェクト始動 こんにちは!鈴木です。現在、マレーシアで仕事中です。 さて今回は、当社の新プロジェクトを題材に「最小の時間で、最大の付加価値を」というテーマでお伝えします。 現在、当社

ラルズネットが目指すのは、

不動産会社様のための「成長コミュニティ」です

サービスに関する詳細・ご相談はこちら

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

不動産システム

最小の手間で、最大の反響を。物件登録・反響管理・物件チラシ作成などを一元化できる業務支援システムです。AI・自動アドバイス機能搭載。

お電話でも受け付けております

ラルズネット サポートセンター

0120-071-036〈受付時間〉9:00-18:00(土日祝除く)